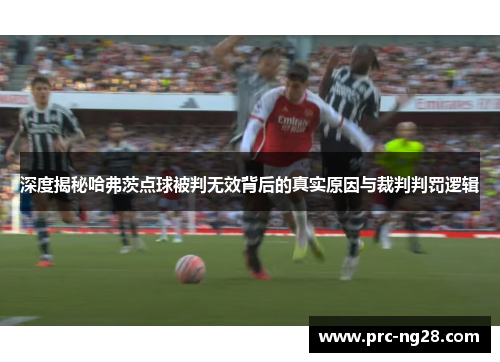

深度揭秘哈弗茨点球被判无效背后的真实原因与裁判判罚逻辑

- 2025-11-10 15:30:45

文章摘要:在一场引起广泛争议的比赛中,entity["people", "凯·哈弗茨", 0]的点球先由主裁判判定为有效,但随后通过 VAR 回看被取消,引发了球迷与专业人士的激烈讨论。本文将从四个维度——“场上判罚背景分析”、“接触双方及动作性质辨析”、“裁判与 VAR 的判罚逻辑流程”、“足球规则与识别标准的误区”——深入揭秘哈弗茨点球被判无效背后的真实原因与裁判判罚逻辑。首先,将概述此次判罚发生的背景、双方球员的动作细节、判罚流程中主裁判与 VAR 的不同角色,再透析足球规则中关于点球、犯规、回放介入的适用原则。随后,结合规则解析为何本次判罚最终被取消,包括主裁判误判触球方、进攻方脚步介入、防守方动作是否先触球、以及 VAR 启动“清晰和明显错误”标准等。最后,文章总结归纳这一判罚事件对裁判体系、足球规则执行与比赛节奏的启示。通过整体分析,读者不仅能了解该判罚为何“被吹”、还可洞悉现代足球裁判判罚背后的逻辑机制。

南宫28

1、场上判罚背景分析

在这场比赛中,哈弗茨在禁区内被判为被对方防守球员犯规,从而主裁判立即指向点球点,判定进攻方获得点球机会。具体来看,哈弗茨与对方后卫在禁区边缘产生摩擦,裁判认为对方防守方触及其脚部或绊倒其移动脚步,从而首先作出点球判罚。根据报道,裁判在现场判断为对方球员先犯规。citeturn0search0turn0search7

然而,在现场判罚之后,视频助理裁判(VAR)介入,通过多角度回放认为该判罚存在争议。回放显示,在所谓防守球员被判犯规之前,哈弗茨自身可能已作出“跨步”或“推进”动作,其左腿先一步进入防守球员空间,造成了“进攻方已介入防守方动作”的情况。报道指出:裁判认为防守球员的右脚触及哈弗茨左腿,但实际上并无明确触球。citeturn0search0

其次,判罚发生时比赛节奏快,场上裁判在事发瞬间作出了判决,之后才被 VAR 提示检查。从流程上看,这一判罚先由主裁决定,再由 VAR 检查是否为“明显错误(clear and obvious error)”的范畴。文章将接下来详细分析这一判罚流程及其背后的逻辑。总体来看,背景分析为理解后续判罚逻辑奠定了基础。

2、接触双方及动作性质辨析

要深入揭秘为何该点球最终被取消,关键在于对哈弗茨与防守方之间的身体接触、脚步动作、身体倾斜等细节进行分析。首先,看哈弗茨的动作:根据回放,他在对方防守球员伸脚做出动作之前,其左腿已主动向前“伸入”防守球员脚部附近,其脚似乎偏离直线移动路径、向防守方脚部进入。这种“主动介入防守脚步”的动作,使得判定变得复杂。citeturn0search0

其次,防守方的动作:报道中提到,裁判认为防守方球员的右脚已置于哈弗茨左脚前方,构成绊倒。但 VAR 回放显示,防守方在动作发起时并未与哈弗茨产生实际触球或绊倒动作,而是在哈弗茨脚已进入其空间后才出现身体接触。换言之,防守方并未主动抢球或触球,而哈弗茨已变更其脚步位置,从而进入防守方区域。这一点成为判罚关键。citeturn0search0

最后,还应辨析两者接触的顺序与因果:若防守方先触球或绊倒,则判罚点球较为稳妥;但若进攻方先变向或伸脚入防守方脚前方,触发身体接触,则裁判可能判定为进攻方主动制造接触,防守方并无实质犯规。正是在此顺序争议中, VAR 认为前者事实不成立,因此取消点球。此类判断对裁判和 VAR 的观察角度与优先顺序提出了更高要求。

3、裁判与 VAR 的判罚逻辑流程

在现代足球比赛中,裁判现场判罚与 VAR 介入构成了判罚流程的两个关键节点。首先,主裁判在场上目测认为防守方犯规,立即判定点球;其判定基于即时观察、防守方脚步伸出以及进攻方倒地。但诞生于瞬间的判定可能受到角度、速度及球员身体动作复杂性的影响。

其次,根据 entity["organization","Professional Game Match Officials Limited",0] (PGMOL) 与 entity["sports_league","Premier League",0] 的标准,只有在“明显错误”的情况下 VAR 才会介入重审。正如报道所说,此次判罚之所以被 VAR 叫回,是因为主裁判描述的触球路径(防守方先踩哈弗茨)与 VAR 回放所见并不一致。citeturn0search0turn0search4

再者,在 VAR 介入后,主裁判被要求观看场边监视器(pitch-side monitor)核实细节。根据报道,主裁判查看了后视角回放,发现哈弗茨自身先伸脚进入防守方脚前,而防守方几乎未先触球,从而决定撤销点球判定。这个流程展示了判罚逻辑:现场判决→ VAR 审查是否明显错误→监视器确认→维持或取消判罚。

4、足球规则与识别标准的误区

判罚被取消的根本原因还在于规则与识别标准之间的细微但关键差别。足球规则中关于点球犯规判定要求,进攻方必须是在防守方实施犯规行为前处于合法状态,且防守方必须先触球或造成绊倒。若进攻方先介入防守方脚部或将腿伸入对方可控空间,则防守方的反应可能被视为被动而非主动犯规。

此外,“明显错误”这一 VAR 干预门槛本身也常被公众误解。非所有争议判罚都会被 VAR 改判,必须满足主裁判描述与回放画面严重不符。正如文章提到:“裁判认定防守方右脚踩哈弗茨”但事实并非如此。citeturn0search0 正因如此,本次判罚被 VAR 认为符合改判条件。

最后,识别动作顺序与责任归属是判罚中最容易被忽略的环节。媒体或球迷常只看到“倒地”或“绊倒”动作,但忽视了“谁先动脚”“谁先进入脚前空间”“有没有先触球”这些细节。而这些恰恰是裁判与 VAR 判断的关键。此次哈弗茨事件正体现了这种误区:进攻方自己先动,而规则偏向先防守方动作的判断。

总结:

通过上述四个方面的深入分析,我们可以清晰地看到:哈弗茨点球被判无效并非“主裁突然反悔”,而是因判罚流程中主裁判的初判与规则事实存在偏差,再由 VAR 介入依据“明显错误”标准纠正。具体而言,哈弗茨自身脚步动作先介入、防守方未先触球、主裁对触球方描述错误、 VAR 清晰显示这些细节,从而触发了撤销机制。

综上所述,这一判罚事件不仅反映了现代足球中裁判与 VAR 互动的复杂性,也凸显了规则执行中“动作顺序”“触球方”“明显错误”的判定逻辑。对于观众、球员乃至裁判体系而言,这样的案例具有极高的学习价值。同时,它也提醒我们:足球判罚并非凭直觉或偏见决定,而是在规则、事实